Jorge Oñate: ¡un canto inmortal!

En las calles raras de La Paz de los años 60, envueltas siempre en una nube de olor de pan y almojábanas, se decía que la gente desaparecía y salía en otro lado convertido en un fantasma o en un parrandero. Cada mañana amanecía una nueva historia, de verdad o de mentira. Había que hablar de algo o de alguien. De los rumores de las piedras del río…, de las malas andanzas, de los amoríos prohibidos, del castigo divino y de las mal vistas parrandas de las que nadie salía bien librado.

Había una casita con palo de acacia donde siempre se escuchaba la bulla del acordeón, y donde hay un acordeón nace una historia. Allí vivía la familia López, apasionada por una música que ya era inseparable de la vida en toda la región, curaba el mal de amor, hacía olvidar las penas y también las misas. Para los más recatados en la provincia de La Guajira y Valledupar, los fundingues con acordeón eran una perdición y no traían sino dolores de cabeza y malograban el sueño de muchos padres de ver a sus hijos estudiando y revestidos de importancia.

“¡Esa música del demonio no deja a la gente tranquila!”, se escuchaba decir, más por resignación que por otra cosa.

En el patio de los hermanos López se la pasaba un puñado de muchachos que se escapaban a escondidas de sus padres para deleitarse con los aires vallenatos. Uno de ellos no se limitaba a escuchar sino que padecía una fiebre que solo se apoderaba de los acordeoneros, señalados de empedernidos vagabundos, mujeriegos sin remedio y apartados de la diestra de Dios. Pero no estaba interesado en ser acordeonero ni en componer canciones. Quería cantar, algo que a nadie le atraía si no tocaba el acordeón.

Un día le llegó el chisme a Delfina Oñate: “Vea, ese muchacho no va por buen camino, ahora se la ha dao por cantá en vez de está estudiando”. Jorge Oñate tenía 14 años y nunca olvidó el regaño. El juramento de sus padres de alejarlo de la música y mandarlo a estudiar lejos, le dio un susto de muerte en el estómago. Pero era terco y obstinado. Cuando se iba a acostar lo perseguían los cantos como un conjuro. “Ponía la cabeza en la almohada y era como si tuviera una radiola en la oreja, me sonaban Luis Enrique, Alejo Durán, Abel Antonio Villa…”.

La tía Julía Martínez, una de esas mujeres que en la provincia se vuelven otra mamá más condescendiente, le alcahueteaba al muchacho sus fugas a las parrandas y las serenatas con Elberto López. O tiempo atrás cuando lo dejaba cantar mientras lo llevaba en burro a la escuela. Le recordaba al abuelo Juan Oñate. “Delfina, ese canta así por Juan…, dejalo que cante pa’que alguien por fin represente a la familia”. La madre de Jorge pensaba distinto. Solo imaginar que a su hijo lo buscaban los libertinos para sus parrandas, le amargaba el día. Le empacó sus motetes y se lo llevó a Bogotá para evitarle una mala hora al muchacho, y lo matriculó en el colegio de la Universidad Libre.

La dolorosa partida, a cambio de frustrarle su pasión, se la avivó más, porque se encontraría con una sorpresa. “Nunca quise defraudar a mi mamá en su afán por que su hijo fuera un hombre estudiado”, dijo una vez el cantante afectado por el recuerdo, pero dichoso a la vez de que su madre disfrutara su triunfo. En Bogotá, Jorge se dio las manos con amigos que tenían la misma debilidad por la parranda, Poncho y Emilianito Zuleta, Pedro García y otros provincianos que se arroparon en la amistad y el acordeón para protegerse del frío y el mal de nostalgia.

Los esfuerzos y esperanzas de Delfina Oñate fueron en vano. “Tocábamos en bautizos, matrimonios, con políticos y hasta en la calle. A veces pasábamos hambre y yo compartía los almuerzos con Poncho, cuando vivíamos en Chapinero”. De regreso al pueblo, en las vacaciones, ni los alegres vientos decembrinos de los enamorados le hacían desviar a Jorge Oñate sus ojos de la parranda. Iba directo a la casa de los López, donde siempre había un acordeón abierto esperando a alguien que cantara, porque en aquella fábrica de músicos a nadie se le dio por cantar.

En una de esas veladas notaron la fuerza del canto del precoz muchacho, mientras el acordeón de Miguel López seguía con facilidad la cadencia de su voz. Las habladurías de La Paz decían que el hijo de Delfina y Daniel era el mejor cantante del mundo. Y no era cualquier acordeón el que lo acompañaba. Miguel López había asimilado a su dejo propio las notas recién compuestas por el hombre que despojó al vallenato del sosiego y monotonía de los primeros juglares, y le dio la libertad de melodías y sentimientos que le darían forma final al estilo clásico que lo hizo inmortal: Luis Enrique Martínez. “Ese hombre abrió la tierra con su acordeón”, sentenció Jorge Oñate.

¡Y llegó el cantante!

Pero a la música vallenata le hacía falta algo. Luis Enrique ya había hecho su revolución en silencio, adoptado por Alfredo Gutiérrez, Colacho Mendoza, Emilianito, y otros. Hasta entonces las miradas eran para el acordeonero. Cantaba, componía y ejecutaba el instrumento. Un hombre con el poder de alegrar o entristecer con solo sonar su acordeón y tararear un estribillo. Era un mago. El vallenato era el canto de su acordeonero, y más nada. Andrés Landero, Calixto Ochoa, Alejo Durán, Abel Antonio Villa, Juancho Polo, Julio de la Ossa…eran los personajes.

En 1968, el compositor y abogado Alonso Fernández Oñate, escogió a su pariente Jorge para que le cantara una docena de sus canciones en el álbum Festival Vallenato, lanzado en el recién estrenado evento que convocó a lo más selecto de los músicos de la región. El necio muchacho parecía haber coronado su sueño. Al año siguiente Jorge graba con el acordeón de Nelson Díaz, pero ambos trabajos pasaron desapercibidos, excepto por el mismo Jorge y un productor del interior del país que estaba a la caza de un nuevo formato para difundir el vallenato en todo el Caribe, Bogotá y Medellín. Aquel cantante con “cara de cachaco” era lo que andaba buscando.

Por cosas de la vida, Miguel López se aparece en Bogotá enfermo y Jorge se lo presenta a Santander Díaz y a Gabriel Muñoz, productor artístico de CBS. “Miguel López no era el que iba a grabar conmigo, era Emilianito Zuleta”. Poncho, con la vena del cantante latiendo, se metió en el medio y lo reservó para él porque pronto les llegaría su momento y su gloria. Jorge y Miguel López le interpretaron seis temas con caja y guacharaca. “Me llamaron aparte y me dijeron firme aquí, y después hicieron lo mismo con Miguel…”. “A poncho lo puse a tocar guacharaca”, dijo Jorge en tono jocoso.

Esa vez, en papeles separados, el vallenato se partió en dos. En 1970 sonó Berta Caldera en el larga duración Lo último en vallenatos y se empezó a escribir otra historia. El título reflejaba la intención de darle un toque más actual a una música que aún arrastraba el lastre del pasado. El acordeonero siguió figurando y aparecía en letras grandes en las carátulas. A la gente no le importó. El milagro estaba hecho. Había surgido una voz que le imprimía una inusual fuerza y sentimiento a los cantos. “Yo creo que sirvió, porque salieron Poncho y Emilianito, Rafafel Orozco e Israel Romero, Diomedes y Colacho”, dijo Jorge con orgullo y humildad.

El vallenato no volvió a sonar como antes. Jorge Oñate había aglutinado con su canto el sentimiento de una música que tenía cautivo a un pueblo. Los instrumentos se afinaron para el cantante, los compositores ampliaron su repertorio, antes acomodado al quedo del juglar. En el Festival Vallenato de 1972, Jorge Oñate se atrevió a cantar con Miguel López. “Ganó el rey mudo”, dijo entonces Andrés Landero, uno de los favoritos. Aunque en 1968 Leandro Díaz ya le cantaba a Toño Salas, y el mismo Oñate había participado en 1970 con los López en el año de Calixto Ochoa.

Los acordeoneros aceptaron la nueva realidad. En las calles se improvisaba el canto, los niños se aprendían las canciones, las mujeres empezaron a cantar en la intimidad…, y fue un suceso en los pueblos. Ahora la fama se compartía con el cantante, al punto de relegar al acordeonero, pese a que en los últimos años ha vuelto a ser una ‘figura show’ con un estilo moderno y apartado de la semilla sembrada por Luis Enrique y sus discípulos. “Si no tienen el secreto de un buen acordeón, no van a ninguna parte”, decía Jorge. El Festival de la Leyenda Vallenata es el último bastión que protege y reivindica cada abril los ritmos que hicieron a esta música Patrimonio de la Humanidad. Y Jorge Oñate está en un lugar de privilegio en ese legado imborrable.

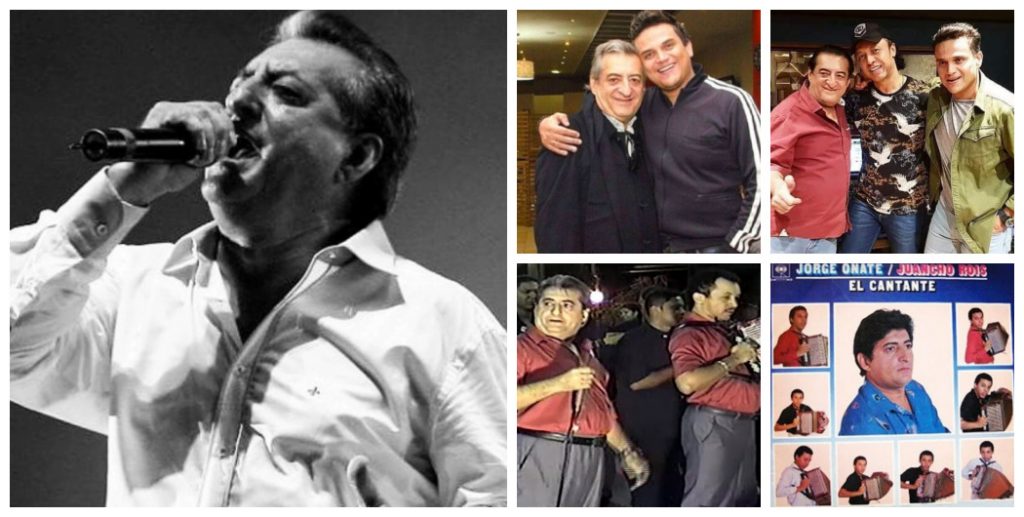

Jorge grabó con los hermanos López nueve álbumes en cinco años y dejaron una de las páginas más gloriosas de la historia del vallenato. Por lo menos una veintena de esas canciones son hitos de esta música: Amor sensible, Mi gran amigo, Tiempos de la cometa, Bodas de Plata, No voy a Patillal, El cantor de Fonseca, Canto a mi tierra, La muchachita, Dos rosas…temas que sobreviven solos a los embates del tiempo. Le siguió una larga lista de éxitos con Emilianito, Colacho, Juancho Rois, Álvaro López, Cocha Molina, entre otros.

Jorge Oñate había imaginado ser cantante con tanta pasión desde su niñez, que cuando le dieron las primeras composiciones parecía que ya las había cantado. Por eso las grababa con naturalidad, uno de los secretos de haber cosechado un sinnúmero de éxitos en sus más de 50 años de vida artística con una docena de acordeoneros y más de 40 trabajos musicales, además de todos los premios que un artista vallenato pueda recibir, como el Grammy Latino a la Excelencia Musical, un honor que solo él y Rafael Escalona han compartido. Jorge no solo dedicó sus mejores días a la música, sino que también aportó sus conocimientos y su don apoyando al artista nacional cuando fue presidente de Sayco en 1997.

Alrededor de la figura de Jorge Oñate, como cantante y ser humano, se ha construido un mito propio de los artistas imperecederos. Su espontaneidad y sus sentencias a manera de dichos le dieron pie a la gente para inventar toda clase de cuentos festivos, y no han hecho otra cosa que recordar su grandeza en el folclor vallenato y la música colombiana, y al amigo, padre y esposo con calor humano que todos conocieron. “Nadie le tira piedras a un palo sin mangos”, decía Jorge entre risas.

Dice Poncho Zuleta que cuando estaban empezando en la música le prestó a su compadre Jorge Oñate 200 pesos para comprar ropa, porque solo tenía dos bluyines. Cuando le preguntaron a Poncho, dijo con tristeza: “Él me los paga cuando nos encontremos allá en el cielo”. Jorge Oñate reposa en una tumba humilde, como los grandes, en el cementerio de ese pueblo de calles raras de los tiempos de la cometa en las que soñó feliz ser cantante, y donde quiso dormir para siempre.

“¡Mejor me hubiera muerto yo!”, dijo Poncho.

Por: Uriel Ariza-Urbina

Descubre más desde El Pais Vallenato

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.